Explorer de nouvelles « traverses de la vanité [1] » dans un univers désormais profane, dé-théologisé, mais dont la « liquidité [2] » même, propre selon Zigmunt Bauman au monde capitaliste contemporain, fait d’inconstance et de mobilité, de relations professionnelles et affectives instables, d’incessante consommation, de précarité, ne ferait qu’accroître le sentiment d’incertitude, d’angoisse et de vacuité, c’est ce à quoi engagent les œuvres ici rassemblées (encres sur papier, photographies, sculptures en résine peinte, reliefs en plâtre et carton ondulé, toiles brodées), chacune réinvestissant, dans le médium qui lui est propre, l’ancien lexique (symbolique) des Vanités. Et le réinvestissant - ainsi du crâne funèbre des memento mori : qu’il soit refait au graphite soluble sur papier pour apporter la preuve texturale que la catégorie de dessin à laquelle appartient le graphite est celle de l’os, plutôt que du muscle ou de la chair [3] (Flexner) ; qu’il soit reconstruit par le comblement de son creux en strates, sédiments superposés pour servir lui-même par évidement d’un plein de dispositif constructeur à un relevé géologique (Pons) ou que lui restitue une manière de charnellité le pointillisme duveteux d’une broderie (Amstutz) – pour réactiver, réexaminer ce qu’il porte d’interrogation sur la mort, le passage, le flux, en même temps que pour le déplacer, le détourner de son sens originel, le recycler en une fonction nouvelle, renverser les effets corrosifs de l’éphémère en effets de création, trouver là même où se fait sentir « le souffle du vide » le ferment d’une résistance à la mélancolie. Non qu’on puisse jamais changer notre destin d’être-pour-la-mort, arrêter le temps. Mais ce temps, l’artiste peut à tout le moins le scander, le rythmer autrement. Qu’il décide d’habiter l’écume, le flux, de faire du fugace, de l’évanescent le champ opératoire du dessiner (Flexner), ou au contraire, tournant délibérément le dos à la « vie liquide » moderne, d’installer son dispositif de production dans un temps considérablement ralenti, étiré (Amstutz) ou encore, que par l’inversion et l’accéléré il s’octroie le privilège de Dieu (lequel parvint par insufflation à animer le moule en argile creux d’Adam) de rendre au squelette son enveloppe de chair, de ressusciter les morts [4] (Pons).

Agonies et autres extases textiles de Donato Amstutz

Arracher à l’insignifiance des signes déchus, désaffectés (le crâne des vanités), des images triviales, sans qualité, aussitôt consommées, ingérées (des visages de chair, d’hommes ou de femmes expirant dans le sommeil, l’extase ou l’agonie), que leur reproductibilité infinie autant que le flot quotidien, héraclitéen, d’images toujours nouvelles qui ne cessent de nous solliciter, promettent au rebut, à l’oubli ; fixer, pérenniser, en les re-produisant une fois de plus, ces fragments de corps (visages aux yeux fermés ; crânes – dessous de tout visage – exorbités ; pieds que le « close-up » frontal vient « visagéifier [5] »), ces morceaux découpés (membra disjecta) tout trouvés (« already-made ») qui gisent, prêts à être exhumés, dans les journaux, magazines, revues pornographiques, où l’artiste aime à puiser ; tel est le geste ‑ fort simple et volontairement impersonnel : re-faire, à l’identique, sans souci de narration et d’expressivité – auquel se prête Donato Amstutz en cette « œuvre au noir » que sont les Stases : moments fugitifs d’intimité dérobée, arrêtés, immobilisés. Un geste qui, dans son intention même, n’est pas très éloigné de celui qui, à en croire Walter Benjamin, aurait en son fond motivé le dispositif allégorique de la vanité baroque - « la connaissance du caractère éphémère des choses et le souci de les rendre éternelles, pour les sauver, [en] est l’un des motifs les plus forts [6] » - et que l’on sent inspiré par un même culte des ruines, du fragment, un même goût pour les « natures inanimées » - le corps n’étant pas seulement « mis en pièces », mais rendu dans les Stases (quoi qu’il en soit de la propension du visage à faire « portrait ») à la vie coite, inerte, ensommeillée, des choses : ce sont chairs de « nature morte » (still life), physionomies engourdies, soupirs ossifiés.

Re-faire donc, re-produire le détail d’une simple coupure de journal, d’une médiocre photographie imprimée. Et d’abord, ce détail, l’agrandir, le photocopier. Et le photocopier même plusieurs fois. De sorte, après la première altération que le procès d’agrandissement fait subir à l’image en exhibant son unité minimale : le pixel, le point, à tirer le meilleur parti du pouvoir étrangement métamorphique de cette logique du même : loin de produire un calque, un double parfait, la photocopieuse rend autre, transforme, fût-ce imperceptiblement, son objet et, pour peu qu’elle ait été usée par un itératif usage, l’accidente, le corrompt (points solarisés, accrocs, rainures locales, et autres « ratés » dans la supposée infaillible régularité du processus d’impression). Essentielle, inestimable imperfection : ce sont ces accidents, défauts propres à douer d’« âme » ces visages ‑ jusqu’en leur décharnement -, qui décideront de l’élection de l’image, unique, dont l’artiste fera, en la transférant sur un tissu, son patron, le canevas même d’une autre, ultime, définitive re-production. Reproduction non plus mécanique mais manuelle celle-là, susceptible dès lors, si peu disposé que soit l’artiste à s’écarter de son modèle, à inventer, d’une faillibilité autre (celle de la main), dont le matériau premier n’est plus l’encre mais le fil, un fil de coton noir, qui vient à la fois couvrir (ensevelir) le motif transféré et, point après point, le révéler, et de son épaisseur même (infime relief) le rehausser : le même de nouveau, mais transformé. C’est par la technique séculaire de la broderie, en effet, habituellement reléguée au rang de ces travaux d’aiguille faits pour « passer le temps » ‑ comme s’il avait fallu faire retour à ces « arts textiles » primitifs, dont Gottfried Semper voulait que l’art dans son entier, architecture comprise, dérivât [7], revenir à de très archaïques opérations (piquer la surface d’un tissu pour l’orner, faire passer un fil au travers de l’armure, des fibres entrelacées de la trame, par-dessus, par-dessous, finir par le nouer) pour s’acquitter d’une tâche (« tirer l’éternel du transitoire ») quant à elle résolument « moderne [8] » - que Donato Amstutz re-fait ici, ré-engendre à nouveaux frais ces images. Ouvrage de lenteur et de patience : le temps passé à les reconstruire dans un autre médium leur confère une inédite densité. Voici inscrit dans une plus durable présence ce qui n’était point fait pour durer. Encore ces images ne sont-elles sauvées, arrêtées, sans être ‑ par l’opération même de la broderie, laquelle accentue le grain, l’effet de trame, au point que le motif même paraît, sous cette lèpre, se dissoudre, se déliter - rendues à leur fragilité d’apparition, à ce temps de la précarité de la présence qui est peut-être le propre de la beauté : la forme (tramée) dans l’instant où elle est menacée de disparaître, absorbée, engloutie par le support-fond (le tissu), de nature homogène et, pour cette raison, d’autant plus apte à l’incorporer (c’était déjà la leçon de Seurat dans ses dessins au crayon Conté : produire par ces gammes de hachures enchevêtrées un état diffus d’émergence ; atomiser, pour que figure et fond fussent plus intimement intriqués). Effet de délitement que l’exhibition des « dessous » de la broderie – son revers de nœuds et de lignes tremblées - vient exacerber : nulle part ailleurs qu’en cette texture innervée par les réserves du « tissupport [9] », qu’en cette matière filandreuse venue dévorer l’aspect, ne s’affiche avec autant de clarté, en même temps que la foncière tactilité de cette image offerte à la « palpation du regard », les liens secrets du figuratif et de l’abstrait. En ces « extases », transports « hors de soi » du motif ou de l’aspect, le visible est renvoyé ailleurs. Discrète échappée, sur quoi il y a peut-être, plus que sur la mort, ici à méditer.

Roland Flexner ou la vitalité du fluent

« Écrire (peindre : graphein) sur l’eau » se dit – l’expression est proverbiale depuis Sophocle – pour indiquer la vanité, l’inconsistance d’un projet, d’un serment, comme ces paroles que le vent emporte, que Lucien appelait les anémones du langage, du nom de cette fleur vaine, frêle, qu’un souffle (anèmos) suffit à détacher. Cette fragilité, Roland Flexner la commue en énergie figurale ; l’instabilité constitutive de l’eau - élément amnésique, mélancolisant, où rien ne vient s’inscrire durablement – en dispositif d’empreinte, en machine à produire des images ‑ images figurantes et non point figurées. Initié lors d’un séjour au Japon en 2004 à la très ancienne technique des « encres flottantes » ou « suminagashi », laquelle consiste à diluer dans un récipient d’eau un mélange de gélatine et d’encre noire et à appliquer à fleur même de cette eau épaissie, ralentie, où l’encre affleure en configurations fluctuantes, une feuille de papier recouverte d’une mince couche d’argile qui la rend apte à absorber sans bavure, à enregistrer sans débord, à fixer, stabiliser l’insolite marbrure d’encre - autre manière (liquide, sans main de maître) de calligraphie -, Flexner a produit toute une série de « paysages », de paysages-plissé, de paysages-drapé, de cristallogrammes paysagés - « to achieve a landscape [10] » étant bien l’effet pictural recherché qui décide, dit-il, de l’orientation même de la feuille, une fois le transfert obtenu, aussi bien que des interventions auxquelles l’artiste peut, en amont comme en aval de l’impression, se hâter de procéder pour porter à son terme l’artifice de l’eau, le parachever. Si loin en effet qu’il laisse la fluidité modulée de la substance, la puissance morphogénétique du matériau agir seule, le hasard opérer, Flexner ne va pas d’abord sans chercher à façonner l’infaçonnable (« empoigner l’être, c’est comme empoigner l’eau [11] »), sans essayer d’infléchir, de modifier à l’aide de petits pinceaux la forme (combien malléable), la fluxion des volutes aléatoires parues à la superficie de l’eau - façon, comme le « petit garçon » dont parle Hegel au point de départ de son Cours d’esthétique, qui admire dans les « ronds formés » par les cailloux qu’il jette dans la rivière « une œuvre qui lui donne à voir ce qui est sien », d’apposer sur « l’âpre étrangeté » de cette surface « le sceau de son intériorité [12] », de spiritualiser la matière informe, de lui imprimer la marque de sa subjectivité, là même où elle semblait vouée à s’effacer. Il ne va pas ensuite dans les quelques secondes que lui octroie l’encre avant de sécher – art du kairos et apprentissage de l’accident que la peinture ou le dessin selon Flexner - sans tenter de retoucher encore cette « image-flux », en inclinant la feuille de papier encore humide ou en soufflant à sa surface (la coulure livrée aux lois de la gravité ou « pneumatiquement » déviée : « déviation » diffuse ou, par l’usage d’une paille, précisément canalisée : voilà le clinamen de Lucrèce réorchestré), en épongeant avec un buvard un surplus d’encre ou en y vaporisant de l’eau pour au contraire la diluer. Toute une mécanique des fluides parfaitement maîtrisée. L’apparition du visible ici (événement unique, non reproductible) : au point de rencontre entre le laisser-faire, le non-agir et l’agir vite et même précipité.

Un visible laissé à sa labilité, à ses virtualités. Où l’on peut bien isoler, découper des « formes », reconnaître des « signes », ainsi que les anciens devins en cherchaient dans les entrailles des animaux, les configurations changeantes des nuages [13], le miroir sous l’haleine, le plomb fondu et autres liquides troubles, matières fluentes en latence d’images, dont la puissance figurale excitait leur imagination. Où l’on peut bien discerner un « paysage » (un paysage de nuit : noirceur de suie de l’encre sumi), ainsi que Léonard de Vinci invitait à le faire dans les bigarrures et les moisissures d’un mur. Mais des formes « mouvantes, irrésolues, encore à la merci d’un moment [14] » ; des signes multiples et fluctuants (« on y trouvera tous les noms et mots que l’on imaginera [15] ») ; des paysages indécis et flottants (sans mesure ni distance, proches et lointains, familiers et inquiétants dans le même temps). Fragilité et profusion. De là que les encres tout en aplats et en noires béances de Flexner puissent sembler hésiter entre « géométrie fractale et minéralogie visionnaire [16] », basculer de la cosmologie à la cartographie, osciller entre détails de cellules embryonnaires, monde corpusculaire, précieux échantillons d’une variété inconnue de jais ruiniforme, de marbres paysagers ou de lichens cristallisés, se donner tantôt pour des vues de cataclysmes marins ou de reliefs montagneux, tantôt pour des coupes verticales de dépôts sédimentaires ou de plissements de terrain. Ni abstraction, ni figuration, ni même décoration (quoique le « suminagashi » ou l’art du papier marbré se limite, lui, à ce champ), mais une très sérieuse méditation sur la question de la figurativité de l’image, sur le secret de la genèse fiévreuse des formes (à même l’informe) dans l’espace de la représentation, sur leur possible corruption. Liquidité des signes, instabilité des apparences : le monde chez Flexner s’énonce en état de chancellement. C’est le discours même de la vanité baroque sur l’inconstance et la corruptibilité des choses (« tout est vanité, et poursuite de vent »), mais rapporté aux formes mêmes de l’art et retourné (chance même du visible que sa précarité : matrice de sa prodigieuse variété) en foisonnement et générosité.

La création : exercice de contre-vanité ? C’est ce qu’affirmait déjà Flexner dans la belle série des bulles. Accessoire topique des natures mortes moralisées (« Homo bulla est »), la bulle y est convertie (en même temps qu’est restituée au geste de souffler sa dimension ludique et jubilatoire) en appareil à produire de l’opulent, de l’incongru, de l’inédit. Un mélange savamment dosé et subtilement varié de savon (lequel produit dans le noir négatifs et jours) et d’encre sumi ; un pinceau évidé en guise de chalumeau ; le souffle de l’artiste expiré, modulé, parfois même vocalisé (« flatus vocis [17] »), venu engendrer (la matière liquide par le pneuma informée) la géométrie parfaite d’une bulle – frêle « cénotaphe [18] », tombeau sans corps, ne contenant que le « vide », ainsi que put en concevoir l’architecte Boullée – sur la fine membrane de laquelle l’encre vient répandre en tourbillon aqueux ses valeurs, ses points, ses lignes et ses lavis, et pour ainsi dire « dessiner » ; dessin (de l’inordonné traversé par une aspiration à la forme : inchoatio formae) où l’œil averti de l’artiste peut déjà, pour partie, anticiper (mais pour partie seulement, car la chute fait ad-venir un supplément) celui que dans son explosion silencieuse, la bulle diaphane, amincie, laissera en rencontrant le support (« subjectile ») du papier, en y projetant son « film noir », en s’y écrasant. C’est cette trace - ce qu’en architecture on désigne du nom d’« ichnographie » (du grec « ichnos », empreinte) : le plan au sol au ras de sa surface que laisse un édifice en sa ruine, lequel coïncide avec le dessin primitif de son projet de construction – qu’enregistre ici, reçoit comme un « coup de sonde [19] », la surface du papier. Trace, mémoire gardée du souverain « accident » d’une forme en sa dilatation, détruite, arrêtée, interrompue dans le procès même de sa formation. Ruine glorieuse : la bulle en son écrasement n’en continue pas moins d’exalter la puissance auratique, imageante, du médium – un médium, du blanc au noir extrême, en formes fluentes, en plis baroques, déployé, dessinant « au sol », sans indication d’échelle, de vertigineux (microscopiques ou macroscopiques) espaces, d’impénétrables constellations. La forme chez Flexner du fait de son irrésolution, de sa complication, incite au déchiffrement. Ses ultimes travaux – des photographies de l’éphémère « draperie » que la fumée d’un cigare expirée peut esquisser en s’engouffrant dans les anfractuosités d’un crâne et en se dissipant en arabesques fluides, en ombres blanches et lactescentes (tel le sumi à la surface de l’eau : son négatif ou son pendant) – ne renouent pas par hasard par leur présentation en diptyque avec ces symétries de taches que dans son Psychodiagnostic Rorschach proposait à l’interprétation, et partant, avec le dispositif réflexif de la vanité : ces troubles circonvolutions fonctionnant en effet, à raison même de ce « quelque chose » qui « fait image » qu’on croit y repérer, comme de véritables « miroirs du sujet [20] ».

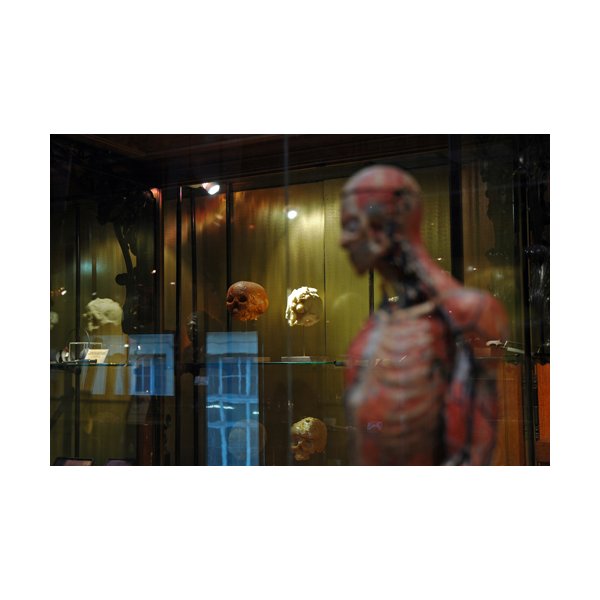

Corps foliacés et masques de peau : l’anorganique selon Sébastien Pons

Le crâne, « sous-masque [21] », universel autoportrait extrait, abstrait, de tout un chacun, que chacun porte, comme son autre, sous son propre visage, qui sommeille en lui comme un étranger, toujours déjà là mais masqué, Sébastien Pons le met au jour pour le couvrir d’abord, le dissimuler en partie par un masque (historique), une peau de carton - déguisement aussi grinçant que fantasque. L’ouverture de l’œil sans regard du masque sur la béance de l’orbite du crâne créant un autre (ironique, celui-là, distancié) effet d’« inquiétante étrangeté » que celui que peut provoquer la suture du trou du masque inanimé par l’œil mobile et vivant. De la longue chaîne logique qui porte du corps animé, immortalisé en son portrait, au cadavre individué et singulier (image ultime de la personne), puis du cadavre soumis encore à l’usure de la chair, au travail du temps, au squelette, à l’ossature pérenne, incorruptible, est ici expressément évacué tout ce qui relève de l’organique, du vivant. C’est un portrait sans vie, sans ressemblance, effigie stéréotypée et grimaçante, à laquelle nul ne pourra jamais s’identifier, où s’affiche, se dénonce ce qu’est en définitive tout portrait (dès lors qu’il vient toujours cacher l’obscur envers du visage) : « un masque de dissimulation », monté directement, sans transition, sur un crâne, ce « masque absolu qui ne masque plus rien, qui est présentation du rien, c’est-à-dire de la vérité essentielle de la condition de l’homme [22] ». Du mort sur du mort ; du rien sur du rien ; et sans la transition du corps. Du coup, la mort par masquage ici démasquée est neutralisée - réduite à un ricanement - ; l’émotion, la peur annihilées, court-circuitées ; le cogito mori désamorcé.

Le visage, ou plutôt les visages changeants, inconsistants (« le dernier est usé après huit jours, troué par endroits, mince comme du papier ») qu’on ne cesse au cours d’une vie de se façonner, de se composer, jusqu’à, disait Rilke, ce « non-visage », cette « doublure de soi [23] » qu’on finit par adopter, est lui-même un masque – un masque de chair ; mieux, dès lors qu’on tente, comme Sébastien Pons s’emploie à le faire dans une série d’autoportraits photographiques, de l’extraire du relief osseux, de l’en détacher, un masque de peau, tout en dehors, désincarné. Et pour extraire, faire affleurer la « doublure », laisser paraître sur le découvert de la face le creux du masque, il offusque, aveugle par le moyen du fard (le moi par une opération de cosmétique transformé) toutes les parties du visage (yeux, bouche, devenus orifice sans langue, orbites sans regard) qui dans le masque sont excavées et module sur ce visage ainsi « étrangéisé », dévisagé, tout un panel d’expressions variées, rejouant, par cette funèbre mascarade, les « masques de la passion » de Charles Le Brun, mais sur un mode délibérément grotesque et grimacier et pour y exhiber la sinistre rigidité qui est celle de tout visage pour peu que s’y modèle une expression figée, un masque de tristesse, de bonheur, de frayeur ou d’hypocrisie. Ce « jeu » tout de surface et d’épiderme, seul le spectateur peut l’achever : qu’il consente seulement à revêtir le masque, à s’en parer comme d’une seconde peau, à en animer par l’œil et la parole les muettes cavités. Ce que le noir supprime en le couvrant en ces autoportraits ‑ tous les organes des sens (vue, ouïe, goût, odorat, toucher) -, devient brèche, manque, creux effectif, tandis que le corps est éviscéré, la chair décharnée, dans une autre série de visages mutilés (« troués par endroits, minces comme du papier »), dessinés au crayon sur papier, où l’artiste porte à son comble la recommandation que Hogarth faisait de dématérialiser en esprit la forme à dessiner pour mieux en saisir les contours : « il faut, disait-il, qu’on imagine que chaque corps est si parfaitement évasé et vidé de son contenu qu’il ne reste qu’une mince coquille qui corresponde exactement dans sa surface interne et externe aux contours de l’objet [24] ». Dessins dont Sébastien Pons a tout récemment tiré trois sculptures en résine peinte : la « mince coquille » à quoi l’opération mortifère du dessin reconduit le corps en un « relief creux » transposée. Un relief creux (la peau-membrane d’un écorché durcie, solidifiée ?) ou un moule vide, comme celui du premier homme mais qu’aucun souffle divin ne viendrait remplir, ressusciter (comment l’insufflation saurait-elle prêter vie à ce visage amputé de ce qui précisément permet l’exercice de la sensibilité ?), ou quelque masque mortuaire, donnant mécaniquement en creux tout le détail, trait pour trait, du visage du mort, mais défiguré, estropié, vérolé. Des visages-casques, en réalité, évidés de toutes les parties que le casque (ainsi celui criblé de trous d’un gladiateur) laisse à découvert, pour permettre au guerrier, dont il couvre, protège la tête, de voir, d’entendre, de respirer.

C’est une même vision d’un corps fondamentalement lamellaire, foliacé, qui incite l’artiste à jouer des différents masques du visage comme autant de pellicules jusqu’en ses « dessous » stratifiées, à évider le corps-écorce jusqu’à ce qu’il ne soit plus que coquille sans contenant, ou encore, par un effet de chiasme délibéré, et comme pour le doter d’une illusoire organicité, à faire émerger la silhouette du crâne d’un plein – d’un plein, là encore stratifié, fait de couches, de sédiments de carton d’emballage empilés, d’un corps-gisement et pour ainsi dire géologisé. Ici l’arête précise d’un visage sans intérieur (la chair-enveloppe privée de son « obscène » teneur) ; là les contours flous d’un crâne, reconstitué du dedans, par fines tranches de carton ondulé empilées (un dedans qui pour n’être point d’organes, d’entrailles se laisse « exposer sur le devant de la scène [25] » sans obscénité), que Pons dans une série de trois reliefs (un peu comme on le faisait dans la Palestine antique où par des ajouts réalistes de glaise ou de gypse sur des crânes de morts on fabriquait de vivants portraits sculptés [26]) se risque à habiller d’un semblant de peau, en appliquant par endroits, à même la structure feuilletée, schisteuse, des lames de cartons superposées, un moulage de plâtre : un nez, une bouche, le visage dans sa ruine, par le masque mortuaire exhumé. Quand il ne laisse pas à nu cet intérieur foliacé pour faire démonstration de sa puissance constructrice. Ainsi dans une pièce en acier, polystyrène et carton ondulé où le même principe qui érige, en volume, le crâne renversé - principe fourni par une base de données américaine, qui pour servir la science de la topographie anatomique a cru bon d’utiliser le cadavre d’un condamné à mort, tranché au laser, débité en fines lamelles numérisées : chirurgie nette sans épanchement de fluides - vient restaurer, en creux, le corps par ce programme inutilement sacrifié.

Clélia Nau